Персистирующая вилочковая железа — это феномен, при котором вилочковая железа, нормирующая иммунный ответ, продолжает функционировать и после детского возраста, сохраняя или увеличивая свои размеры. Это может быть связано с различными факторами, включая генетическую предрасположенность и влияние внешней среды.

Признаки персистирующей вилочковой железы могут проявляться в нормальном или усиленном производстве Т-лимфоцитов, что способствует укреплению иммунной системы. Однако в некоторых случаях это состояние может вызвать нарушения и привести к аутоиммунным заболеваниям, что требует тщательного наблюдения и оценки состояния пациента.

- Персистирующая вилочковая железа – это ненормальное сохранение вилочковой железы после окончания периода ее нормального функционирования.

- Признаки включают увеличение размера железы и возможность ее сохранения до взрослого возраста.

- Могут наблюдаться изменения в функции иммунной системы, что влияет на уровень T-лимфоцитов.

- Состояние может быть ассоциировано с автоиммунными заболеваниями и легкими инфекциями.

- Диагноз ставится с помощью ультразвукового исследования и других методов визуализации.

- Лечение в большинстве случаев не требуется, но требует индивидуального подхода к каждому пациенту.

Гиперплазия вилочковой железы у детей

Тимус, известный как вилочковая железа, представляет собой ключевой орган, играющий важную роль в развитии и формировании иммунной системы у детей. Он расположен за грудиной и состоит из двух долей, разделенных соединительной тканью. Несмотря на свои небольшие размеры и неприметный внешний вид, этот орган выполняет значительную функцию, особенно в младенческом возрасте. Чем младше ребенок, тем больше специалистам требуется от тимуса, чтобы он мог «обучать» и подготавливать стволовые клетки, которые только что вышли из красного костного мозга, превращая их в Т-лимфоциты.

Эти созревшие клетки обладают способностью идентифицировать и уничтожать патогенные микроорганизмы, а также справляться с атипичными клетками и аллергическими реакциями, что способствует формированию иммунной памяти против повторных вирусных инфекций. Функции тимуса начинают снижаться после одиннадцати лет, а к тридцати годам полностью исчезают, после чего орган может атрофироваться, заменяясь жировой тканью. Это часто связывается с серьезными случаями инфекций у пожилых людей.

Увеличение тимуса, известное как тимомегалия, распространено среди новорожденных и часто наблюдается педиатрами. Если размер железы превышает норму, это может привести к ухудшению ее функционирования и повышенной предрасположенности к заболеваниям в будущем, что может представлять опасность для здоровья ребенка. Причинами тимомегалии могут стать экологические факторы или перенесенные заболевания, особенно если они возникли во время беременности.

Увеличенная вилочковая железа у детей — симптомы заболевания

Клинические признаки тимомегалии разнообразны, это большой вес малыша, гиперплазия узлов лимфатической системы, миндалин и аденоидов, нарушение ритма сердечной деятельности, пониженное давление, усиленное потоотделение, недоразвитость женской половой системы, крипторхизм, фимоз у мальчиков.

При увеличении размера вилочковой железы у детей лечение обычно не требуется, если это состояние наблюдается до двух лет. У крупных новорожденных размеры тимуса чаще всего превышают норму. В таких случаях младенец находится под наблюдением педиатра, а родители должны заботиться о режиме сна ребенка, избегать стрессов, предоставлять разнообразное и полезное питание, гулять на свежем воздухе и, что наиболее важно, избегать контактов с больными детьми во время сезонных вспышек респираторных заболеваний.

Основные заболевания вилочковой железы у взрослых

Гиперплазия тимуса часто наблюдается при аутоиммунных заболеваниях, при которых организм начинает вырабатывать антитела против собственных клеток. Одним из наиболее серьезных состояний, связанных с нарушением функций вилочковой железы, является прогрессирующая мышечная слабость, известная как злокачественная аутоиммунная миастения. Этот синдром также может проявляться при опухолевых заболеваниях.

Кисты вилочковой железы встречаются редко и обычно не имеют явных симптомов. Чаще всего они выявляются случайно во время рентгеновских или томографических исследований грудной клетки. Поскольку такие образования, как правило, имеют мягкую консистенцию, даже при большом размере они не оказывают негативного давления на соседние структуры.

Рекомендуем изучить статью о гормонах вилочковой железы. Вы найдете сведения об эндокринных функциях тимуса, гормонах, которые он производит, их действии и применении в медицинской практике.

Персистирующая вилочковая железа – это состояние, при котором этот орган не атрофируется, как это обычно происходит с возрастом. В норме вилочковая железа, или тимус, достигает своего максимального размера в детском возрасте, а затем постепенно сокращается и заменяется жировой тканью. Однако в некоторых случаях она может сохраняться в значительном размере даже у взрослых. Являясь важной частью иммунной системы, вилочковая железа отвечает за развитие Т-лимфоцитов, которые играют ключевую роль в иммунном ответе организма.

Признаки персистирующей вилочковой железы могут быть самыми различными и зависят от клинической ситуации. У некоторых пациентов это состояние может протекать бессимптомно, что делает его трудным для диагностики. Однако в ряде случаев могут возникать аномалии в гормональной регуляции, что приводит к различным нарушениям. Существуют также данные о возможной связи персистирующей вилочковой железы с некоторыми заболеваниями, особенно аутоиммунными, что требует внимательного наблюдения со стороны специалистов.

Диагностика персистирующей вилочковой железы обычно основана на результатах визуализирующих исследований, таких как УЗИ или МРТ. Эти методы позволяют оценить размер и структуру железы. Если установлено, что вилочковая железа действительно сохраняется, необходимо провести дополнительные обследования для исключения возможных патологий и определения необходимой стратегии лечения. Важно, чтобы любые изменения в состоянии вилочковой железы обсуждались с врачом, чтобы обеспечить адекватное лечение и наблюдение за состоянием здоровья пациента.

Симптомы заболевания у женщин и мужчин

Симптомы заболеваний тимуса у взрослых делятся на три категории: компрессия органов средостения, миастения и опухолевая интоксикация.

Компрессионный

Вилочковая железа расположена за грудиной между плевральными полостями, где находятся легкие. В непосредственной близости от нее присутствуют следующие структуры:

- трахея;

- пищевод;

- крупные кровеносные сосуды (аорта, полая вена, артерия легких);

- околосердечная сумка;

- нервные волокна.

При увеличении тимуса в результате опухолевых процессов он может сжимать соседние органы.

- затрудненное дыхание и глотание;

- отечность лица и верхней части грудной клетки, а также рук;

- синеватый цвет кожи;

- кашель и episodes of choking;

- переполнение вен на шее;

- охриплость голоса;

- боли в области грудины.

Опухоль вилочковой железы

Интересно, что симптомы усиливаются, когда пациент лежит, и уменьшаются в полусидячем положении. При выраженной компрессии могут наблюдаться хриплое дыхание, кровотечения из вен пищевода, легких и носа. Застой венозной крови в области черепа может вызвать головные боли и повышенную сонливость.

Миастения

Чаще всего вначале появляется опущение века и двоение в глазах. Они утром могут быть меньше, а к концу дня нарастают. Затем у больного слабеют мышцы конечностей – трудно встать со стула, идти по ступенькам, поднимать руки. Типичная особенность миастении – утомление появляется во всех группах мышц. Например, если больного попросить присесть 10 раз, то опускается верхнее веко.

Миастения

При разговоре и еде пациенты быстро устают, и их голос может звучать так, будто у человека заложен нос. При поражении мышц, отвечающих за глотание, жидкости могут попадать в нос и дыхательные пути, что приводит к поперхиванию. Поэтому многие пациенты стараются поесть после применения Прозерина или приема таблеток Калимина.

Опухолевая интоксикация

Эта проблема возникает только при злокачественных тимомах. Продукты распада опухоли попадают в кровообращение и вызывают:

- тошноту;

- снижение appetita и отвращение к мясным продуктам;

- позывы к рвоте;

- повышение температуры;

- усиление усталости;

- уменьшение физической активности.

Кожа становится бледной с желтоватым, синеватым или землистым оттенком. В ночное время отмечается повышенная потливость. Беспокоят боли в костях и суставах. Меняется эмоциональный фон: возникают депрессии, трудности засыпания, частые ночные пробуждения, перепады настроения. Нередко к ним присоединяются постоянные или приступообразные головные боли и головокружение.

Строение и функции тимуса

Тимус имеет форму неправильной капсулы и состоит из лимфоидной ткани и соединительной ткани, образуя правую и левую доли. С возрастом в этом органе накапливаются желтые жировые отложения. Основу вилочковой железы составляют лимфоциты и эпителиальные клетки. Орган состоит из коркового и медуллярного слоев.

Корковый слой вилочковой железы разделен на дольки, а медула формирует одну общую структуру для всех долек.

Главной функцией вилочковой железы является выработка гормонов, таких как:

• тимозин — гормон, который способствует ускорению созревания Т-лимфоцитов, необходимых для функционирования иммунной системы,

• тимулин — гормон, который помогает стимулировать выработку Т-лимфоцитов,

• тимопоэтин — гормон, необходимый для правильного функционирования иммунной системы,

• тимостимулин — гормон, отвечающий в том числе за профилактику новообразований.

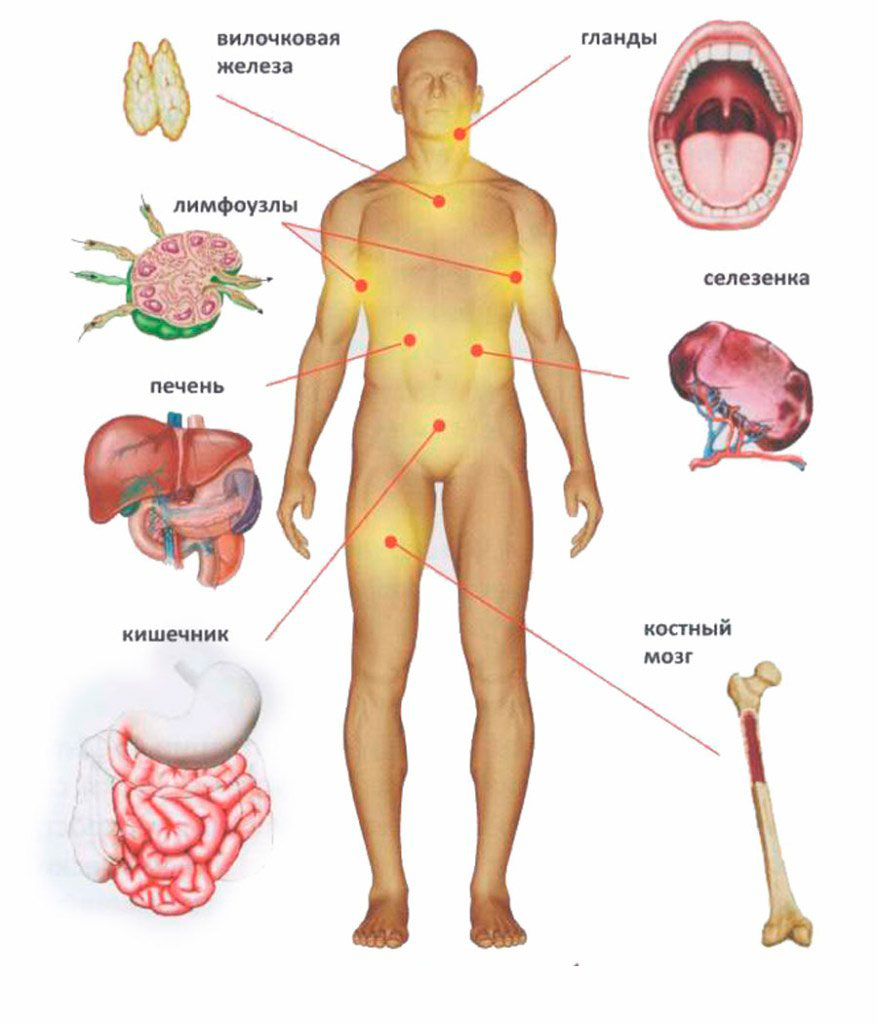

Т-лимфоциты, которые созревают в тимусе, затем накапливаются в лимфатических узлах и селезенке. После выхода из тимуса Т-лимфоциты полностью формированы и способны защищать организм от патогенных агентов.

Тимус также контролирует развитие периферических лимфоидных тканей, таких как лимфатические узлы и селезенка, как в утробе матери, так и в подростковом возрасте. По этой причине размеры вилочковой железы в раннем детстве и юности значительно больше, чем в более пожилом возрасте. Через вырабатываемые гормоны тимус активирует иммунную систему.

Если вилочковая железа была удалена в раннем возрасте, иммунная система ребенка ослабляется, и организм теряет клеточный иммунитет.

Как работает иммунная система человека?

Основная функция иммунной системы заключается в защите организма от вирусов, бактерий, химических веществ и других факторов, которые могут привести к воспалению или заболеваниям. Иммунная система взаимодействует с лимфатической системой. Лимфоциты, представляющие собой белые кровяные клетки, транспортируются через лимфатические узлы, очищая организм от ненужных веществ, которые накапливаются в межклеточной среде.

Ключевыми органами, которые обеспечивают нормальное функционирование иммунной системы, являются вилочковая железа и селезенка. Селезенка, самый большой лимфатический орган, небольшого размера (вес около 150 г), непростой формы и темного цвета, располагается справа под ребрами. Зрелые лимфоциты накапливаются в сгустках селезенки, которые затем попадают в кровоток.

Селезенка также участвует в разрушении эритроцитов (красных кровяных клеток). Процесс образования лимфоцитов в селезенке регулируется гормонами, вырабатываемыми тимусом.

Признаки гиперплазии вилочковой железы на КТ

Компьютерная томография предоставляет возможность детально изучить тимус. В норме срез железы имеет двудольчатую или треугольную структуру. Размеры оцениваются по толщине каждой доли: у лиц до 20 лет этот параметр обычно не превышает 20 мм, в то время как у пожилых людей — около 13 мм. Железистая ткань должна иметь однородную структуру, без узлов или других образований.

При гиперплазии морфология тимуса не изменяется, остаются видимыми две основные доли и более мелкие участки. Толщина контура увеличивается по сравнению с нормой. Ткань железы не выходит за пределы своего расположения и имеет четкие границы.

При поступлении контрастного препарата гиперплазированная часть тимуса однородно накапливает вещество за счет чего становится хорошо различима.

КТ или МРТ вилочковой железы что выбрать

Среди методов визуализации существуют два наиболее популярных: компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Выбор подходящего обследования основывается на ожидаемом диагнозе и индивидуальных характеристиках пациента.

КТ имеет ряд ограничений для проведения процедур:

- беременность любого срока, поскольку рентгеновское облучение может негативно сказаться на развитии плода;

- вес свыше 150 кг, что связано с грузоподъемностью стола аппарата.

Для более детальной диагностики применяют компьютерную томографию с контрастированием. После проведения сканирования в стандартном режиме внутривенно вводят специальный препарат. Вещество по кровеносной системе достигает изучаемой области и увеличивает четкость отображения структур на снимках.

Подготовка к процедуре с контрастным веществом требует особого внимания для обеспечения безопасности исследуемого. Необходимо провести анализ крови на уровень креатинина для оценки работы почек. Если наблюдается повышенный уровень глюкозы или тиреоидных гормонов, потребуется консультация эндокринолога. Женщинам, которые кормят грудью, следует заранее сцеживать молоко, так как после процедуры рекомендуется пропустить два кормления для полного выведения контрастного препарата.

Прохождение компьютерной томографии с контрастом противопоказано для следующих категорий пациентов:

- имеющих аллергическую реакцию на йод или морепродукты;

- с пониженной функцией почек;

- принимающих метформин;

- страдающим гиперпродукцией тиреоидных гормонов.

Остаточная ткань вилочковой железы на МР-снимке

В случаях, когда есть упомянутые ограничения, следует рассмотреть альтернативные способы диагностики, такие как МРТ. Этот метод не использует рентгеновского излучения и заключается в создании магнитного поля, с помощью которого фиксируются движения протонов водорода в клетках организма.

Поскольку процедура безопасна, ее можно проводить беременным женщинам и детям старше одного месяца. Однако для аппаратов открытого типа существуют ограничения по весу — свыше 200 кг, а для закрытых томографов — более 120 кг. Наличие металлических имплантов (кроме титана) или автоматических устройств является абсолютным противопоказанием.

Предпочтительный вид диагностики выбирает специалист.

Тимус расположен в грудной клетке, которая движется при дыхании. Соседние легкие, заполненные воздухом, могут затруднять получение четких МР-снимков. Что касается пульсации сердца, она Влияет на качество изображений, поэтому необходимо синхронизировать работу аппарата с сердечными сокращениями.

Из-за гореупомянутых причин обычно предпочтительно использовать компьютерную томографию для диагностики заболеваний средостения. Тем не менее, в большинстве случаев железистые и лимфоидные образования лучше визуализируются с помощью магнитно-резонансного исследования. В некоторых случаях требуется выполнение обеих процедур для наилучшего результата и точного диагностирования.

Процесс проведения МР-томографии

Заболевания вилочковой железы

Вилочковая железа или тимус является важным органом иммунной системы, который в детском возрасте отвечает за формирование первичного иммунитета. Он расположен сразу за грудиной в переднем отделе средостения (средостение — пространство в грудной полости, ограниченное легкими с двух сторон) и частично распространяется на шею. У взрослых в 20-25 лет функционирование вилочковой железы прекращается, и она постепенно превращается в жировую клетчатку.

В вилочковой железе могут возникать опухоли, кисты, метастазы из других органов, а также лимфомы. Тимомы считаются наиболее распространенными опухолями в данной области. Они могут либо прорастать в соседние ткани, либо оставаться ограниченными. По их гистологическому строению эти опухоли относят к неопределенным по поведению.

Часто пациенты не испытывают никаких симптомов, и тимомы выявляются случайно во время КТ грудной клетки. У некоторых пациентов могут появляться различные симптомы (смотрите новообразования средостения).

Однако уникальной особенностью заболеваний вилочковой железы, выделяющей их на фоне других новообразований, являются так называемые «паратимические синдромы». К ним можно отнести гипогаммаглобулинемию, гипоплазию красного костного мозга, дерматомиозит, системную красную волчанку, апластическую анемию, ревматоидный артрит и другие аутоиммунные заболевания. Само собой разумеется, что наиболее распространенная из них — это аутоиммунная миастения, которая выявляется более чем у 40% больных с тимомами.

Миастения — это заболевание, при котором происходит аутоиммунная атака на нервно-мышечное соединение, что приводит к затруднению или полной блокировке передачи сигнала от нерва к мышечной клетке. Симптомами болезни являются слабость и чрезмерная утомляемость различных групп мышц. В условиях миастении вилочковая железа продуцирует аутоантитела, которые блокируют ацетилхолиновые рецепторы, что препятствует передаче сигнала о движении от нерва к мышце.

Как правило, заболевание начинается с двоения в глазах к вечеру, с трудностями при приподнимании век, изменением голоса (гнусавости) в вечернее время или после длительной речевой нагрузки, а также паталогической утомляемости мышц шеи и конечностей, затруднением речи, глотания и жевательных движений. Больные замечают, что с утра они чувствуют себя хорошо, но уже после утренних привычек испытывают значительную усталость.

В холодное время самочувствие улучшается, в теплое — ухудшается. Силы после отдыха восстанавливаются так же быстро, как и пропадают. Особенностью двигательных расстройств при миастении является распространение мышечной слабости с одних истощенных физической нагрузкой мышц на другие, не участвовавшие в данном движении. Например, возможно нарастание птоза (опущения век) при форсированных нагрузках на мышцы конечностей. Болезнь может оставаться нераспознанной годами, но она прогрессирует, и рано или поздно дает о себе знать.

Миастенический криз, который развивается у 10-15% пациентов, представляет собой крайнюю степень тяжести миастении, отмечающуюся быстро усугубляющимися двигательными нарушениями, что приводит к проблемам с дыханием и глотанием. Без немедленной помощи в такой ситуации есть реальная угроза жизни пациента.

Некоторые фармацевтические препараты могут вызывать обострение миастении. К ним относятся определённые антибиотики, β-адреноблокаторы, ботулотоксин, антагонисты кальция, курареподобные миорелаксанты, соли магния, лидокаин, прокаинамид, хинин, хинидин, контрастные средства, D-пеницилламин, дифенин, гормоны щитовидной железы, а также глюкокортикоиды.

Если возникает подозрение на миастению, необходимо обратиться к невропатологу и пройти обследование в специализированной клинике, обладающей полным набором диагностических (включая КТ и МРТ) и лечебных возможностей, в том числе хирургическим вмешательством — удаление вилочковой железы (тимэктомия).

Для лечения тимом используют хирургический метод. Часто операцию можно выполнить торакоскопически, однако при больших размерах новообразования (более 8 см) используют стернотомию. При прорастании опухоли в соседние ткани и органы лечение следует продолжить лучевой терапией.

|

| → |  |

| → |  |

Когда делают УЗИ тимуса

Основным признаком изменения размера вилочковой железы является частая предрасположенность ребенка к простудным заболеваниям. Обычно это происходит, когда малыш посещает ясли, детский сад или школу. В таких ситуациях требуется проведение своевременного курса иммунокоррекции, особенно в зимний период. Назначить его вправе только врач.

На сегодняшний день УЗИ вилочковой железы является информативным, безопасным и широко используемым методом диагностики в педиатрии. Данная процедура позволяет оценить параметры тимуса и выявить врожденные или приобретенные патологические изменения.

Функциональные особенности вилочковой железы позволяют ей полностью выполнять свои функции в течение всей жизни. Однако с возрастом размеры тимуса меняются. У пожилых людей от него остается лишь небольшая часть жировой ткани. Тяжелые формы таких заболеваний у взрослых, как краснуха, корь и ветрянка, обусловлены именно уменьшением вилочковой железы.

Если не удается определить причину частых заболеваний ребенка с помощью лабораторных исследований и других методов диагностики, приходится прибегать к ультразвуковому исследованию вилочковой железы. Результаты этого исследования предоставляют врачу информацию о наличии патологических изменений, которые могут встречаться у пациента как отдельно, так и в сочетании. К ним относятся:

- необычное прогрессирование тяжелых заболеваний;

- рецидивы ранее перенесенных болезней;

- частые простудные заболевания, ГРВИ;

- нерегулярный вес для возраста ребенка;

- аллергия неопознанного происхождения.

Кроме того, УЗИ тимуса показано в случаях, когда в роду ребёнка были случаи внезапных смертей родственников, и когда необходимо подтвердить / опровергнуть наличие патологий, диагностированных другими методами.

Методика проведения УЗИ тимуса

УЗИ тимуса не требует предварительной подготовки. У грудных детей, возможно, во время диагностики случится срыгивание из-за громкого плача, что стоит учитывать. Тем не менее, специалисты нашей клиники имеют большой опыт общения с маленькими пациентами, и могут минимизировать негативные переживания у ребенка. К тому же обследование проводится только в присутствии мамы и занимает не более 15 минут.

УЗИ вилочковой железы у младенцев проводится в положении лежа, а более старших детей можно садить на колени у мамы. Школьники, подростки и взрослые обследуются в вертикальном положении. Это помогает структурированно опускать грудную клетку вниз, тем самым облегчая доступ к железе.

Ультразвуковая диагностика вилочковой железы требует наличия оборудования с высокой разрешающей способностью, что именно и используется опытными специалистами нашего центра. В ходе УЗИ, проводимого в двух проекциях, наши специалисты анализируют основные параметры: размеры железы и ее долей, структуру, эхогенность и анатомическое расположение.

Эти параметры существенно различаются в зависимости от возраста. Чем старше обследуемый, тем железа меньше. В пожилом возрасте она едва различима от окружающей жировой ткани. Но уже после 50 лет тимус не визуализируется на УЗИ, и это является нормой.

Иногда гипоплазия вилочковой железы может быть обнаружена уже в детском возрасте, что рассматривается как врожденная аномалия. В редких случаях возможно полная аплазия тимуса. Это состояние часто сопутствует другим серьезным генетическим нарушением.

В большинстве случаев мы наблюдаем гиперплазию тимуса, также известную как тимомегалия. Состояние тимуса определяется таким показателем, как тимический индекс (ТИ), который представляет собой соотношение массы вилочковой железы к массе тела. Учитывая размеры тимуса, наш специалист рассчитывает массу органа на основании результатов УЗИ.

Тимомегалия увеличивает диаметры тимуса, и в этой связи выделяют три степени данного состояния. Если у ребенка выявляется тимомегалия, его направляют к педиатру, который, учитывая степень увеличения тимуса, определяет курс консервативного лечения. Ультразвуковое исследование тимуса является совершенно безопасной процедурой, недорогой и не имеет противопоказаний. Однако в некоторых случаях для уточнения характера изменений в тимусе, обнаруженных на УЗИ, мы можем назначить более сложные исследования, такие как рентгенография или компьютерная томография, которые являются более дорогостоящими и несут в себе определенные риски.

Опухоли тимуса возникают редко, и обычно они доброкачественного происхождения. Для точной диагностики опухолей, после ультразвукового исследования, требуется провести биопсию. В случаях, когда диагностируют рак, пациента направляют на хирургическое вмешательство. Однако случаи злокачественных опухолей вилочковой железы крайне редки.

Лечение тимомы

Подход к лечению доброкачественных и злокачественных опухолей тимуса первой и второй стадий включает хирургическое удаление тимуса. Операция может быть выполнена в различных объемах:

- Полное удаление тимуса вместе с окружающими жировыми тканями и лимфатическими узлами.

- Расширенное удаление тимуса — в данном случае, помимо перечисленного выше, Выполняется резекция плевры и полное удаление жировой клетчатки передней стенки грудной клетки.

При местно-распространенных злокачественных тимомах есть вероятность невозможности проведения радикального вмешательства, поэтому лечение рекомендуют начинать с адъювантной терапии. Обычно используется индукционная химиолучевая терапия с препаратами: циклофосфамидом, доксорубицином и цисплатином. [6-8]

Объем хирургического вмешательства будет зависеть от вовлечения других органов. Возможно, потребуется резекция легкого, перикарда или установка протезов для крупных сосудов. Такие операции осуществляются исключительно в специализированных медицинских учреждениях, где имеется необходимое оборудование и подготовленные специалисты для проведения сложных операций в области грудной клетки. Для снижения вероятности рецидивов применяют лучевую терапию после операции. В случаях, когда опухоль не поддается хирургическому лечению, основным методом является химиолучевая терапия. [6-8]

Последствия удаления тимомы

У пациентов, перенесших удаление вилочковой железы, существует риск развития миастенического криза — серьезного состояния, при котором нарушается передача импульсов между нервами и мышцами, что приводит к выраженной мышечной слабости, параличам и затруднениям с дыханием и глотанием. В тяжелых ситуациях это может закончиться летальным исходом. Лечение таких пациентов включает использование аппарата искусственной вентиляции легких и длительный прием антихолинэстеразных средств. [9]

Прогноз заболевания варьируется в зависимости от гистологической классификации тимомы. В случае доброкачественных тимом результаты лечения являются положительными; к примеру, при типе В1 20-летняя выживаемость достигает около 90%. У лиц с злокачественными формами тимомы прогноз будет зависеть от стадии опухоли: вторая стадия — выживаемость на уровне примерно 90% через 5 лет; третья стадия — около 70%, а при неоперабельных опухолях этот показатель снижается до 10%. [9,10]

Вопросы по теме

Какова роль персистирующей вилочковой железы в организме?

Персистирующая вилочковая железа, или тимус, играет ключевую роль в развитии иммунной системы. Она ответственна за созревание Т-лимфоцитов, которые защищают организм от инфекций. Если вилочковая железа сохраняется во взрослом возрасте, это может указывать на хронические заболевания или генетические особенности, которые влияют на иммунный ответ.

Чем опасна персистирующая вилочковая железа для здоровья?

Хотя персистирующая вилочковая железа сама по себе не всегда является угрозой для здоровья, она может быть связана с повышенным риском аутоиммунных заболеваний и других дисфункций иммунной системы. В таких случаях организм может начать атаковать собственные клетки, что приводит к различным заболеваниям. Важно проводить регулярные медицинские осмотры для оценки состояния иммунной системы.

Какие методы диагностики могут выявить персистирующую вилочковую железу?

Для диагностики персистирующей вилочковой железы используются несколько методов. Наиболее распространённые из них включают ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию. Эти методы помогают визуализировать размер и состояние железы, что позволяет врачам оценить её функцию и потенциальные риски для здоровья пациента.